|

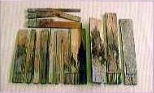

栩葺について 栩葺(とちぶき)というのは現在、本堂や経蔵に見 られる檜の皮を使った檜皮葺(ひわだぶき)とは異 なり、板を使って屋根を葺く工法の一種です。 厚みが9ミリから3センチの板を使います。 ちなみに、こけら葺は3ミリから4.5ミリの板厚です。 |

|

|

| 檜皮葺の解体 平成15年4月から檜皮葺の解体に着手しました。 |

軒先に残る栩葺板(とちぶきいた) 三門は大正10年(1921)に檜皮葺(ひわだぶき)に改められましたが、軒先にはそれ以前の栩葺板がそのまま残されていました。 |

|

|

| 小屋裏から発見された栩葺板(とちぶきいた) かつて実際に使われていた葺板です。今回の修理で180点ほどこのような木片が発見され、創建当初の葺き方やその後の修理の様子を知る手がかりとなりました。 |

|

|

|

| 小屋組の解体 解体しているとことです。 |

箱棟内から発見された棟札(むなふだ) 明治6年(1873)に行われた屋根葺替工事の記録が記されています。 |

| 1、建造物の概要 | |

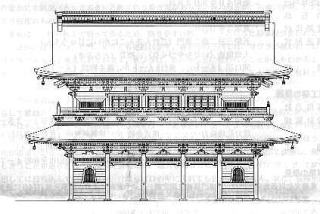

| ①名 称 善光寺三門(ぜんこうじさんもん) ②指 定 区 分 重要文化財 ③指定年月日 昭和40年5月29日 ④住 所 地 長野県長野市元善町 ⑤建 築 年 代 寛延3年(1750) ⑥構 造 形 式 五間三戸二階二重門(ごけんさんこにかいにじゅうもん) 入母屋造(いりもやづくり)、栩葺(とちぶき) ⑦規 模 間口20.4メートル、奥行8メートル、高さ約20.4メートル |

|

| 2、修理工事の概要 | |

| ①修 理 方 針 半解体修理 ②設 計 監 理 財団法人 文化財建造物保存技術協会(東京都文京区本郷1-28-10) 設計監理協力・・・・・・・・・株式会社 中村建築研究所(長野市妻科町407) ③施 工 仮設、解体組立工事・・・・北野建設株式会社(長野市県町524) 檜皮葺解体工事・・・・・・・株式会社 児島工務店(岡山市平和町4-7) ④事業の概要 重要文化財善光寺三門は、「楼門御建立勘定帳」という記録により、延享元年(1744)に造営が はじまり、寛延3年(1750)に完成したことが知られ、昭和40年5月に重要文化財に指定されました。 今までに何回も修理が行われていますが、中でも大正10年の修理は大掛かりなもので、それまで 栩葺(とちぶき)だった屋根を檜皮葺(ひわだぶき)に改め、小屋組に補強を施しました。しかし、今 回の修理のような建物をある程度まで解体する根本的な修理は、建物が建てられてから今日まで の約250年間で初めての出来事です。 |

|

|

|

| 文化財建造物保存技術協会の稲葉さんより説明を受ける。 | |